Peta Singosaren

Jebolan Raden Rangga

Mungkin sedikit wisatawan yang memperhatikan tembok yang runtuh di Desa Ndalem, Kabupaten Kotagede, Kota Yogyakarta. Tembok tersebut merupakan benteng yang mengelilingi bangunan Kesultanan Mataram bagian dalam yang dikenal dengan Benteng Cepuri. Tembok Benteng Cepuri tidak lagi utuh dan menyisakan panjang sekitar 50 meter. Salah satu ujungnya berada di mulut gang, ujung lainnya menabrak rumah warga. Keunikan kawasan benteng Cepuri di gang terletak di tengah tembok yang runtuh. Di sana, dinding terbelah dua untuk membentuk semacam pintu. Sedangkan reruntuhan bata merah dibiarkan bertumpuk di tengah. Percaya tidak percaya, berdasarkan cerita yang diyakini masyarakat setempat, runtuhnya tembok bukan akibat dari gempa, melainkan disebabkan oleh Raden Rangga.

Mungkin sedikit wisatawan yang memperhatikan tembok yang runtuh di Desa Ndalem, Kabupaten Kotagede, Kota Yogyakarta. Tembok tersebut merupakan benteng yang mengelilingi bangunan Kesultanan Mataram bagian dalam yang dikenal dengan Benteng Cepuri. Tembok Benteng Cepuri tidak lagi utuh dan menyisakan panjang sekitar 50 meter. Salah satu ujungnya berada di mulut gang, ujung lainnya menabrak rumah warga. Keunikan kawasan benteng Cepuri di gang terletak di tengah tembok yang runtuh. Di sana, dinding terbelah dua untuk membentuk semacam pintu. Sedangkan reruntuhan bata merah dibiarkan bertumpuk di tengah. Percaya tidak percaya, berdasarkan cerita yang diyakini masyarakat setempat, runtuhnya tembok bukan akibat dari gempa, melainkan disebabkan oleh Raden Rangga.

Raden Rangga adalah putra Panembahan Senopati, raja pertama Kesultanan Mataram. Raden Rangga dipercaya memiliki kesaktian yang luar biasa. Terdapat beberapa versi mengenai cerita runtuhnya tembok tersebut. Versi pertama mengatakan bahwa untuk menghukum Raden Rangga yang pada waktu itu terlalu kejam dan sombong karena memiliki kesaktian yang hebat, Panembahan Senapati menguji kesaktian Raden Rangga dengan menyuruhnya mematahkan jari telunjuknya. Di hadapan orang banyak, Raden Rangga menerimanya. Namun, ternyata jari telunjuk Panembahan Senapati tidak bisa dipatahkan. Raden Rangga yang merasa malu kemudian meninggalkan tempat kejadian, tetapi pergi ke pintu yang salah. Dengan santainya terus menabrak tembok Benteng Cepuri hingga hancur dan meninggalkan lubang sebesar manusia. Versi lain, saat memijat kaki ayahnya, Raden Rangga bermaksud menguji kesaktiannya dengan memijat jempol kaki ayahnya, Panembahan Senopati. Kaget dan sakit, Panembahan Senopati kemudian menghentakkan kakinya sehingga tubuh Raden Rangga membentur tembok Benteng Cepuri. Di bawah pengaruh tubuh Raden Rangga, tembok benteng setebal 2 meter itu hancur dan meninggalkan lubang menganga.

Makam Hastorenggo

Makam Hastorenggo merupakan komplek makam keluarga Sultan Hamengkubuwono VIII. Makam ini dahulunya merupakan ruang inti dari Keraton Mataram Islam. Ketika masuk ke dalam pemakaman ini, peziarah dilarang mengenakan alas kaki. Menurut abdi dalem setempat, makam ini digunakan untuk para keturunan bangsawan yang telah ada dalam daftar. Oleh sebab itu, tidak sembarangan orang dapat dimakamkan di Makam Hastorenggo.

Makam Hastorenggo merupakan komplek makam keluarga Sultan Hamengkubuwono VIII. Makam ini dahulunya merupakan ruang inti dari Keraton Mataram Islam. Ketika masuk ke dalam pemakaman ini, peziarah dilarang mengenakan alas kaki. Menurut abdi dalem setempat, makam ini digunakan untuk para keturunan bangsawan yang telah ada dalam daftar. Oleh sebab itu, tidak sembarangan orang dapat dimakamkan di Makam Hastorenggo.

Makam Nyai Melati

Makam Nyai Melati berlokasi di sekitar Benteng Cepuri. Berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat setempat, Nyai Melati dahulu ialah pengabdi di Kerajaan Mataram. Beliau bertugas sebagai abdi dalem tebah yang berarti memiliki tanggung jawab untuk membersihkan tempat tidur raja. Dahulu, Makam Nyai Melati sering dikunjungi oleh para peziarah untuk mencari peruntungan. Konon katanya akan muncul nomor lotre ketika menggosok nisan dari Nyai Melati. Namun, kondisi tersebut sudah tidak lagi ada saat ini.

Makam Nyai Melati berlokasi di sekitar Benteng Cepuri. Berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat setempat, Nyai Melati dahulu ialah pengabdi di Kerajaan Mataram. Beliau bertugas sebagai abdi dalem tebah yang berarti memiliki tanggung jawab untuk membersihkan tempat tidur raja. Dahulu, Makam Nyai Melati sering dikunjungi oleh para peziarah untuk mencari peruntungan. Konon katanya akan muncul nomor lotre ketika menggosok nisan dari Nyai Melati. Namun, kondisi tersebut sudah tidak lagi ada saat ini.

Between Two Gates

Di Kotagede, terdapat sebuah bangunan yang agak unik bernama Between Two Gates. Situs ini berupa dusun di Kampung Alun-alun, Desa Purbayan, Kecamatan Kotagede, DIY. Penamaan arsitektur dengan julukan tersebut tak lepas dari campur tangan kelompok peneliti arsitektur. Istilah ini muncul pada tahun 1986 dan kemudian menjadi populer di kalangan masyarakat Kotagede. Entre Deux Portes merupakan kawasan hunian semi tertutup karena dikelilingi oleh dua gerbang di ujungnya. Beberapa rumah disusun berjajar sehingga saling berhubungan membentuk gang dari timur ke barat. Pada prinsipnya, Between Two Gates adalah unit tetangga terkecil dari sebuah pemukiman semi tertutup karena dikelilingi oleh gerbang di kedua ujungnya. Satuan lingkungan tersebut dibentuk oleh beberapa jogging track yang terdiri dari dalem dan ayunan yang berjajar. Rumah-rumah tersebut berjajar menghadap utara dan selatan yang dipisahkan oleh jalan kecil yang dulunya adalah halaman rumah mereka. Oleh karena itu, gang tersebut disebut sebagai pintu gerbang antara kedua gerbang tersebut. Ada sembilan rumah yang dibangun. Secara khusus, sebuah rumah dibagi menjadi dua sisi yang menghadap ke utara dan selatan. Artinya, setiap rumah di seberangnya adalah milik satu orang. Rumah induk menghadap utara menghadap selatan. Lebih dari sekedar bangunan fisik, bangunan ini menggambarkan lingkungan sosial dan budaya. Jalan masuk yang terbentuk sebenarnya merupakan bagian dari tanah pribadi, tetapi dapat digunakan oleh umum. Menariknya, masyarakat diperbolehkan lewat, namun harus memandu kendaraannya saat melintas di Between Two Gates.

Di Kotagede, terdapat sebuah bangunan yang agak unik bernama Between Two Gates. Situs ini berupa dusun di Kampung Alun-alun, Desa Purbayan, Kecamatan Kotagede, DIY. Penamaan arsitektur dengan julukan tersebut tak lepas dari campur tangan kelompok peneliti arsitektur. Istilah ini muncul pada tahun 1986 dan kemudian menjadi populer di kalangan masyarakat Kotagede. Entre Deux Portes merupakan kawasan hunian semi tertutup karena dikelilingi oleh dua gerbang di ujungnya. Beberapa rumah disusun berjajar sehingga saling berhubungan membentuk gang dari timur ke barat. Pada prinsipnya, Between Two Gates adalah unit tetangga terkecil dari sebuah pemukiman semi tertutup karena dikelilingi oleh gerbang di kedua ujungnya. Satuan lingkungan tersebut dibentuk oleh beberapa jogging track yang terdiri dari dalem dan ayunan yang berjajar. Rumah-rumah tersebut berjajar menghadap utara dan selatan yang dipisahkan oleh jalan kecil yang dulunya adalah halaman rumah mereka. Oleh karena itu, gang tersebut disebut sebagai pintu gerbang antara kedua gerbang tersebut. Ada sembilan rumah yang dibangun. Secara khusus, sebuah rumah dibagi menjadi dua sisi yang menghadap ke utara dan selatan. Artinya, setiap rumah di seberangnya adalah milik satu orang. Rumah induk menghadap utara menghadap selatan. Lebih dari sekedar bangunan fisik, bangunan ini menggambarkan lingkungan sosial dan budaya. Jalan masuk yang terbentuk sebenarnya merupakan bagian dari tanah pribadi, tetapi dapat digunakan oleh umum. Menariknya, masyarakat diperbolehkan lewat, namun harus memandu kendaraannya saat melintas di Between Two Gates.

Taman Parkir Wisata Singosaren

Minimnya lahan parkir yang ada di Kotagede, terkadang membuat bingung wisatawan. Hal ini merupakan point penting keberadaan Taman Parkir Wisata Singosaren. Taman Parkir ini sekaligus upaya aktivasi kunjungan kotagede dari arah selatan. Secara historical hal ini merupakan bentuk rekonstruksi ulang pintu masuk pada zaman dahulu. Terdapat beberapa fitur yang disediakan untuk menunjang kenyamanan wisatawan dalam menjelajahi Kotagede dari arah selatan seperti onthel, becak, mobil avanza, hingga kereta kelinci. Fitur tersebut disewakan dengan harga yang sangat terjangkau. Pada akhirnya, New Experience menjelajah Kotagede dari sisi selatan yang belum banyak diketahui oleh publik menjadi daya tawar tersendiri bagi wisatawan.

Minimnya lahan parkir yang ada di Kotagede, terkadang membuat bingung wisatawan. Hal ini merupakan point penting keberadaan Taman Parkir Wisata Singosaren. Taman Parkir ini sekaligus upaya aktivasi kunjungan kotagede dari arah selatan. Secara historical hal ini merupakan bentuk rekonstruksi ulang pintu masuk pada zaman dahulu. Terdapat beberapa fitur yang disediakan untuk menunjang kenyamanan wisatawan dalam menjelajahi Kotagede dari arah selatan seperti onthel, becak, mobil avanza, hingga kereta kelinci. Fitur tersebut disewakan dengan harga yang sangat terjangkau. Pada akhirnya, New Experience menjelajah Kotagede dari sisi selatan yang belum banyak diketahui oleh publik menjadi daya tawar tersendiri bagi wisatawan.

Petilasan Nyai Suci

Tidak ada yang tahu mengenai cerita hidup Nyai Suci secara lengkap. Masyarakat hanya memiliki informasi bahwa Nyai Suci merupakan abdi dalem tebah Kerajaan Mataram. Akan tetapi, beliau tidak keturunan bangsawan. Oleh sebab itu, masyarakat setempat percaya bahwa Nyai Suci dimakamkan di luar kerajaan.

Pasar Desa

Pasar Desa atau sering dikenal sebagai Sarnuk atau pasar burung merupakan kawasan yang oleh Pemerintah Desa Singosaren diharapkan menjadi pusat perekonomian desa. Saat ini Pasar Desa terdapat aktivitas rutinan berupa perlombaan kicau burung atau gantangan manuk. Selain itu setiap pasaran jawa yakni tiap legi, pasar desa ramai dipenuhi pedagang burung. Hal ini telah berlangsung semenjak masa pandemi sebagai daya dukung terhadap over capacity Pasar Legi Kotagede.

Pasar Desa atau sering dikenal sebagai Sarnuk atau pasar burung merupakan kawasan yang oleh Pemerintah Desa Singosaren diharapkan menjadi pusat perekonomian desa. Saat ini Pasar Desa terdapat aktivitas rutinan berupa perlombaan kicau burung atau gantangan manuk. Selain itu setiap pasaran jawa yakni tiap legi, pasar desa ramai dipenuhi pedagang burung. Hal ini telah berlangsung semenjak masa pandemi sebagai daya dukung terhadap over capacity Pasar Legi Kotagede.

Makam Kyai Gamel

Makam Kyai Gamel dahulu terletak di pinggir jalan. Akan tetapi, oleh warga dipindahkan ke halaman rumahnya karena mendapatkan ilham untuk memindahkannya. Menurut penglihatan dari seseorang yang memindahkan makam tersebut, sosok Kyai Gamel memiliki perawakan yang tinggi besar. Kyai Gamel merupakan penjaga kuda atau serati milik Panembahan Senopati. Sosok Kyai Gamel ini dipercaya oleh raja dapat mengatur dan mengenal kuda-kuda yang digunakan hari-hari biasa hingga saat perang.. Menurut cerita dari warga setempat, hingga tahun 2000-an, kuda-kuda yang liar biasanya menjadi jinak ketika dibawa ke makam Kyai Gamel.

Makam Kyai Gamel dahulu terletak di pinggir jalan. Akan tetapi, oleh warga dipindahkan ke halaman rumahnya karena mendapatkan ilham untuk memindahkannya. Menurut penglihatan dari seseorang yang memindahkan makam tersebut, sosok Kyai Gamel memiliki perawakan yang tinggi besar. Kyai Gamel merupakan penjaga kuda atau serati milik Panembahan Senopati. Sosok Kyai Gamel ini dipercaya oleh raja dapat mengatur dan mengenal kuda-kuda yang digunakan hari-hari biasa hingga saat perang.. Menurut cerita dari warga setempat, hingga tahun 2000-an, kuda-kuda yang liar biasanya menjadi jinak ketika dibawa ke makam Kyai Gamel.

Bokong Semar

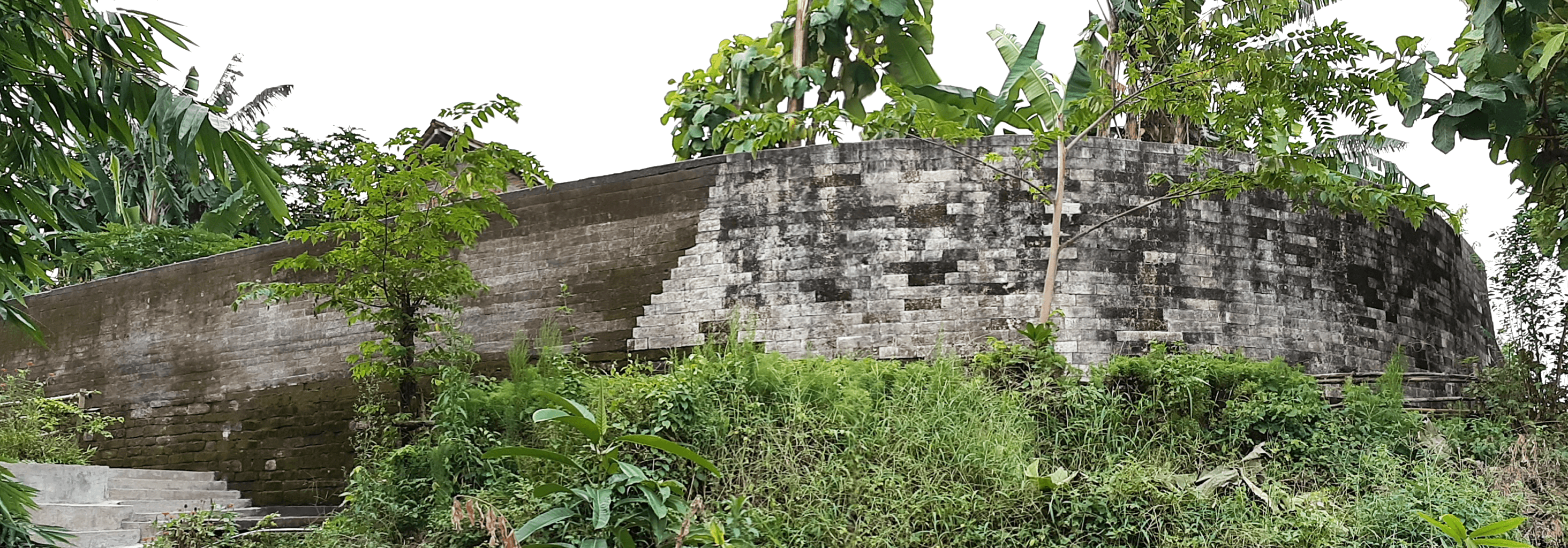

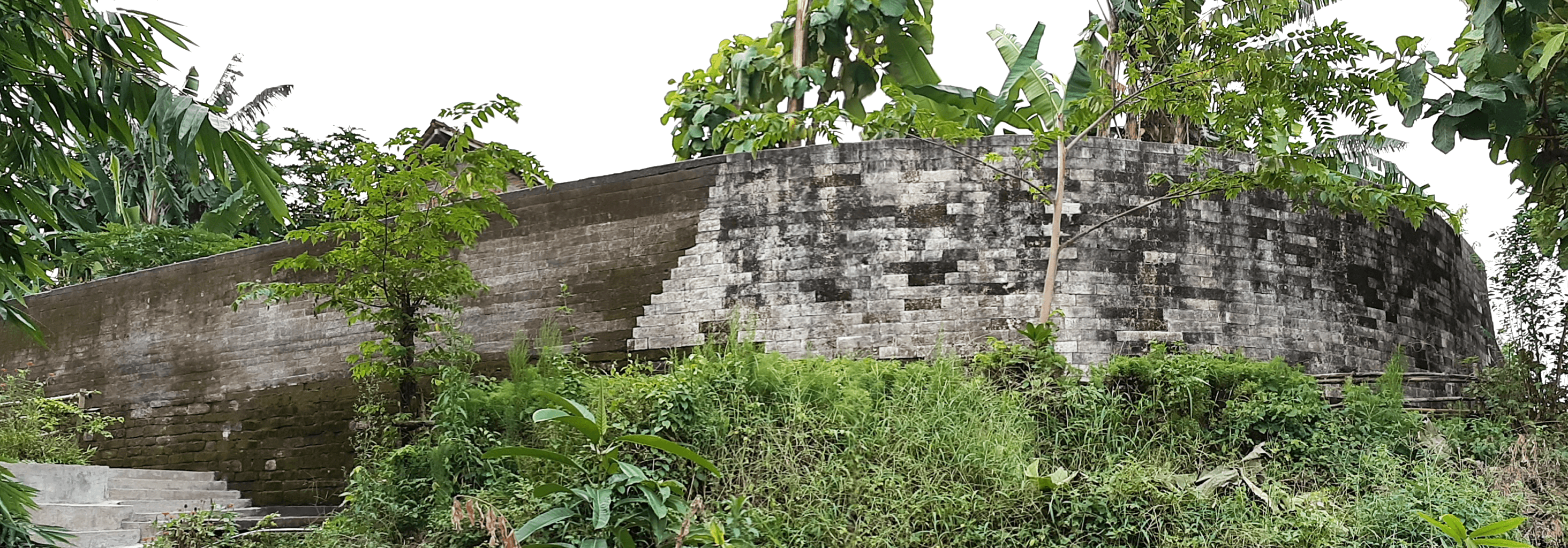

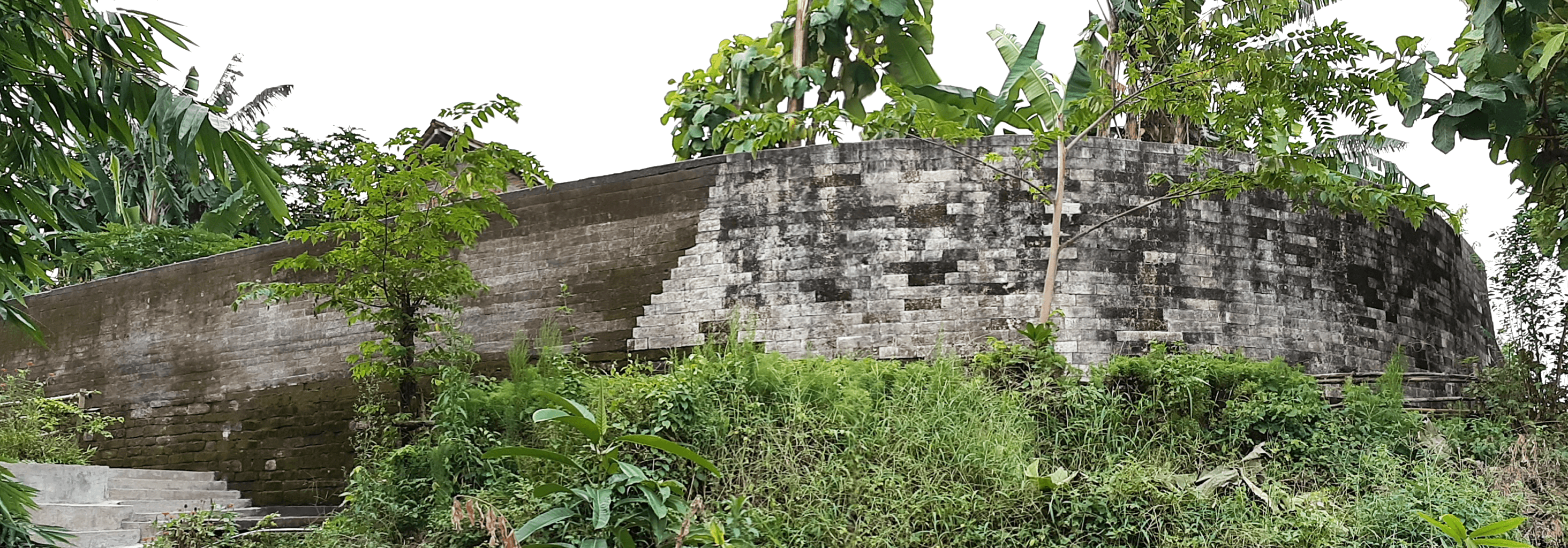

Bokong semar merupakan salah satu situs bersejarah yang berada di Kelurahan Singosaren. Letak situs ini berada di sekitar 600 meter di selatan Pasar Legi Kotagede Yogyakarta. Bokong semar sebenarnya merupakan bagian dari Benteng Cepuri yang bentuk struktur bentengnya melengkung menyerupai bokong (pantat) Semar.

Bokong semar merupakan salah satu situs bersejarah yang berada di Kelurahan Singosaren. Letak situs ini berada di sekitar 600 meter di selatan Pasar Legi Kotagede Yogyakarta. Bokong semar sebenarnya merupakan bagian dari Benteng Cepuri yang bentuk struktur bentengnya melengkung menyerupai bokong (pantat) Semar.

Terdapat kisah mitos dari penduduk setempat, di selatan Bokong Semar arah jagang, dipercaya terdapat telaga mistis. Telaga tersebut digunakan sebagai tempat memandikan gajah milik keraton. Namun, hanya orang-orang tertentu dengan laku spiritual kuat saja yang mampu melihatnya. Hingga saat ini, Bokong Semar masih menjadi salah satu situs yang harus tetap dijaga dengan baik.

Warung Kopi Singosari

Berawal dari ide dan bincang santai ditengah malam dengan terinspirasi film “Ambyar” milik Swargi Langgeng Pakdhe Didi Kempot, tercetuslah sebuah ide untuk mendirikan unit usaha bersama berbasis sosial (red. sociopreneur) yang bernama Warung Kopi Singosari. Nama tersebut diambil sebagai brand value unit usaha ini berbeda dengan coffee shop pada umumnya, warkop singosari ingin lebih dekat dan merakyat dengan pengunjung. Selanjutnya nama Singosari diambil dari sejarah desa yang merujuk pada sejarah Pangeran Singosari ataupun Kerajaan Singosari yang ada di Malang, Jawa Timur.

Berawal dari ide dan bincang santai ditengah malam dengan terinspirasi film “Ambyar” milik Swargi Langgeng Pakdhe Didi Kempot, tercetuslah sebuah ide untuk mendirikan unit usaha bersama berbasis sosial (red. sociopreneur) yang bernama Warung Kopi Singosari. Nama tersebut diambil sebagai brand value unit usaha ini berbeda dengan coffee shop pada umumnya, warkop singosari ingin lebih dekat dan merakyat dengan pengunjung. Selanjutnya nama Singosari diambil dari sejarah desa yang merujuk pada sejarah Pangeran Singosari ataupun Kerajaan Singosari yang ada di Malang, Jawa Timur.

Sebagai sebuah sociopreneur keberadaan Warkop Singosari diharapkan dapat menjawab persoalan ketiadaan public space maupun ruang temu pemuda desa yang inklusif. Persoalan ini menjadi hal yang wajar di tengah pembangunan fisik yang ugal-ugalan. Perlu menjadi perhatian penting dalam tata wilayah Desa Singosaren yakni adanya bangunan fisik ring road selatan. Keberadaan ring road selatan seolah menjadi pemicu segregasi kondisi sosial, ekonomi, budaya, bahkan skena anak mudanya. Anak muda lor dan kidul ring road seolah terpisah karena tidak ada tempat yang setiap pemuda kampung dapat bersua bersama. Bersua merupakan hal penting untuk memupuk modal sosial sebagai karakter masyarakat desa. Selanjutnya keberadaan modal sosial diharapkan dapat menjadi awal dari pergerakan pemuda desa dalam mengeksplorasi potensi seni dan budaya. Pada akhirnya, Warung Kopi Singosari pertama kali mengudara pada tanggal 23 Juli 2021.

Terdapat sebuah pesan dari leluhur sekaligus menjadi pegangan pihak pengelola Warung Kopi Singosari yakni sebuah sanepo yang berbentuk rangkaian angka 017. Angka tersebut memang terlihat nir-makna, akan tetapi apabila sudah dikupas terdapat pesan yang begitu luar biasa. 0 berbentuk lingkaran mengisyaratkan sebuah hubungan yang tidak pernah terputus atau rangkul rangkulan. 1 mengisyaratkan adanya satu tujuan. 7 dalam bahasa jawa “pitu” yakni “pitulungan” yang berarti pertolongan. Selanjutnya, apabila digabungkan menjadi satu rangkaian kata maka terbentuk sebuah pesan “Apabila pengelola warung kopi saling rangkul-rangkulan dan memiliki satu tujuan, maka niscaya pertolongan dari Gusti Allah akan selalu ada”.

Watu Gatheng dan Watu Gilang

Situs Watu Gilang dan Watu Gatheng terletak di tengah jalan menuju desa Singosaren bersebelahan dengan Makam Hastorenggo yang terletak di barat. Memasuki lokasi ini, terdapat 3 batu bulat dengan ukuran berbeda berwarna coklat keemasan yang tergeletak di atas batu persegi di sudut kiri dinding. Ketiga batu ini disebut Watu Gatheng (Watu Gatheng). Watu Gatheng ini konon merupakan batu temu atau lemparan Raden Rangga, putra Panembahan Senapati, yang dikenal sebagai seorang pemuda yang memiliki kesaktian mandraguna. Lubang-lubang kecil di batu merupakan hasil dari tusukan jari Raden Rangga. Namun, menurut penelitian, batu ini adalah bola meriam.

Situs Watu Gilang dan Watu Gatheng terletak di tengah jalan menuju desa Singosaren bersebelahan dengan Makam Hastorenggo yang terletak di barat. Memasuki lokasi ini, terdapat 3 batu bulat dengan ukuran berbeda berwarna coklat keemasan yang tergeletak di atas batu persegi di sudut kiri dinding. Ketiga batu ini disebut Watu Gatheng (Watu Gatheng). Watu Gatheng ini konon merupakan batu temu atau lemparan Raden Rangga, putra Panembahan Senapati, yang dikenal sebagai seorang pemuda yang memiliki kesaktian mandraguna. Lubang-lubang kecil di batu merupakan hasil dari tusukan jari Raden Rangga. Namun, menurut penelitian, batu ini adalah bola meriam.

Di pojok kanan dinding terdapat gentong batu hitam yang diletakkan di atas lempengan batu berbentuk kotak. Watu Genthong ini merupakan tempat yang dipercaya untuk wudhu oleh Ki Juru Mertani dan Ki Ageng Giring, keduanya ialah penasehat Panembahan Senapati.

Di pojok kanan dinding terdapat gentong batu hitam yang diletakkan di atas lempengan batu berbentuk kotak. Watu Genthong ini merupakan tempat yang dipercaya untuk wudhu oleh Ki Juru Mertani dan Ki Ageng Giring, keduanya ialah penasehat Panembahan Senapati.

Kemudian, masuk ke dalamnya, terdapat Watu Gilang (Sela Gilang). Sela Gilang sebagai penghormatan kepada peninggalan seorang raja, adalah sebuah balok batu berbentuk bujur sangkar. Diyakini bahwa batu ini dulunya adalah tempat duduk atau singgasana Panembahan Senapati. Di sudut depan Batu Gilang, terdapat sebuah cekungan. Menurut cerita masyarakat setempat, cekungan ini disebabkan oleh benturan kepala suku Ki Ageng Mangir, menantu dan musuh Panembahan Senapati. Kepala Ki Ageng Mangir terbentur batu ini saat hendak mempersembahkan sesajen kepada Panembahan Senopati, mertuanya.

Kemudian, masuk ke dalamnya, terdapat Watu Gilang (Sela Gilang). Sela Gilang sebagai penghormatan kepada peninggalan seorang raja, adalah sebuah balok batu berbentuk bujur sangkar. Diyakini bahwa batu ini dulunya adalah tempat duduk atau singgasana Panembahan Senapati. Di sudut depan Batu Gilang, terdapat sebuah cekungan. Menurut cerita masyarakat setempat, cekungan ini disebabkan oleh benturan kepala suku Ki Ageng Mangir, menantu dan musuh Panembahan Senapati. Kepala Ki Ageng Mangir terbentur batu ini saat hendak mempersembahkan sesajen kepada Panembahan Senopati, mertuanya.

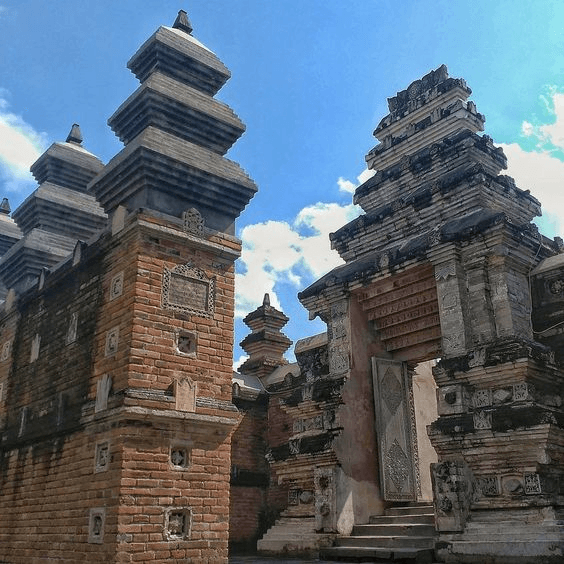

Benteng Cepuri

Benteng Cepuri merupakan salah satu peninggalan dari masa Kesultanan Mataram Islam berupa benteng dengan jagang (parit). Benteng ini berperan penting bagi Kotagede kuno dalam menjaga pertahanan dan keamanan untuk melindungi Keraton Mataram Islam. Dengan fungsi tersebut, benteng ini dikelilingi dengan jagang berupa parit yang lebar untuk menghambat musuh mendekati benteng. Benteng ini juga merupakan pembatas antara bagian dalam (jeron beteng) atau istana di mana keluarga Kesultanan Mataram Islam tinggal dengan daerah di luar benteng (jaba beteng) di mana rakyat biasa tinggal.

Benteng Cepuri merupakan salah satu peninggalan dari masa Kesultanan Mataram Islam berupa benteng dengan jagang (parit). Benteng ini berperan penting bagi Kotagede kuno dalam menjaga pertahanan dan keamanan untuk melindungi Keraton Mataram Islam. Dengan fungsi tersebut, benteng ini dikelilingi dengan jagang berupa parit yang lebar untuk menghambat musuh mendekati benteng. Benteng ini juga merupakan pembatas antara bagian dalam (jeron beteng) atau istana di mana keluarga Kesultanan Mataram Islam tinggal dengan daerah di luar benteng (jaba beteng) di mana rakyat biasa tinggal.

Pada abad ke-16 hingga abad ke-17, Daerah Istimewa Yogyakarta masih merupakan daerah Kesultanan Mataram Islam dengan Panembahan Senopati sebagai raja pertama. Pusat kekuasaan dari Mataram Islam terletak di daerah asal Panembahan Senopati yaitu Kotagede pada masa Panembahan Senopati dan Sultan Agung. Panembahan Senopati berperan penting saat berdirinya benteng dalam (Benteng Cepuri) serta benteng luar (Benteng Baluwarti). Menurut Babad Tanah Jawi dan Babad Momana, Benteng Cepuri dibangun tahun 1585-1594 M (1507-1516 tahun Jawa).

Benteng Cepuri dibangun dengan tersusun atas pasangan batu dengan ukuran 8 cm x 16 cm x 30 cm dari material batu putih dengan ukuran 7 cm x 16 cm x 30 cm hingga ukuran 12 cm x 22 cm x 43 cm. Keterangan terkait material Benteng Cepuri tersebut juga didukung oleh tulisan dalam Babad Tanah Jawi. Struktur ini memiliki keseluruhan luas area di dalam benteng kurang lebih 62.275 m2 atau 6,28 ha dengan ketebalan dinding setebal 4 kaki. Jagang yang berada di sekeliling benteng memiliki kedalaman 1-3 meter dan lebar 20-30 meter. Sisa jagang atau parit pertahanan tersebut terdapat di sisi timur, selatan, dan barat.

Masjid Mataram

Masjid Mataram Kotagede didirikan pada tahun 1640 atas prakarsa Sultan Agung dan dihadiri oleh masyarakat sekitar Kotagede yang pada saat itu mayoritas beragama Hindu dan Budha. Pengaruh Hindu dan Buddha juga terlihat pada berbagai dekorasi masjid berusia ratusan tahun ini. Di sekitar masjid terdapat prasasti yang menceritakan tentang pembangunan masjid ini. Menurut informasi pada prasasti, masjid ini dibangun dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan oleh Sultan Agung. Bangunan masjid pada waktu itu masih kecil atau lebih dikenal dengan langgar. Pada tahap kedua, pembangunan masjid dilanjutkan oleh Pakubuwono X, sebagai raja Kasultanan Surakarta. Di dalam masjid ada mimbar untuk khutbah. Mimbar tersebut merupakan hadiah dari Kesultanan Palembang kepada Sultan Agung. Namun, mimbar yang digunakan adalah mimbar palsu. Podium asli telah dipertahankan dan tidak lagi digunakan. Sementara itu, di pelataran masjid, ada bedug sumbangan Nyai Pringgit. Hingga saat ini, bedug masih digunakan sebagai penanda waktu sholat. Terletak di Jalan Watu Gilang, tidak jauh dari pusat Kotagede, Masjid Mataram Kotagede ramai dikunjungi wisatawan. Wisatawan mengunjungi masjid ini karena berbagai alasan seperti hanya untuk sholat, ziarah atau jalan-jalan karena terletak di sebelah makam raja-raja Mataram. Masjid Mataram Kotagede merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia. Melihat arsitektur masjid ini merupakan ciri ornamen Islam dan Hindu, dapat dilihat bahwa masyarakat Indonesia selalu terbiasa dengan kepercayaan yang berbeda. Oleh karena itu, mengunjungi Masjid Mataram Kotagede lebih dari sekedar kunjungan. pengunjung juga bisa merasakan nilai-nilai persaudaraan yang sudah mendarah daging, serta melakukan wisata budaya dan religi.

Masjid Mataram Kotagede didirikan pada tahun 1640 atas prakarsa Sultan Agung dan dihadiri oleh masyarakat sekitar Kotagede yang pada saat itu mayoritas beragama Hindu dan Budha. Pengaruh Hindu dan Buddha juga terlihat pada berbagai dekorasi masjid berusia ratusan tahun ini. Di sekitar masjid terdapat prasasti yang menceritakan tentang pembangunan masjid ini. Menurut informasi pada prasasti, masjid ini dibangun dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan oleh Sultan Agung. Bangunan masjid pada waktu itu masih kecil atau lebih dikenal dengan langgar. Pada tahap kedua, pembangunan masjid dilanjutkan oleh Pakubuwono X, sebagai raja Kasultanan Surakarta. Di dalam masjid ada mimbar untuk khutbah. Mimbar tersebut merupakan hadiah dari Kesultanan Palembang kepada Sultan Agung. Namun, mimbar yang digunakan adalah mimbar palsu. Podium asli telah dipertahankan dan tidak lagi digunakan. Sementara itu, di pelataran masjid, ada bedug sumbangan Nyai Pringgit. Hingga saat ini, bedug masih digunakan sebagai penanda waktu sholat. Terletak di Jalan Watu Gilang, tidak jauh dari pusat Kotagede, Masjid Mataram Kotagede ramai dikunjungi wisatawan. Wisatawan mengunjungi masjid ini karena berbagai alasan seperti hanya untuk sholat, ziarah atau jalan-jalan karena terletak di sebelah makam raja-raja Mataram. Masjid Mataram Kotagede merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia. Melihat arsitektur masjid ini merupakan ciri ornamen Islam dan Hindu, dapat dilihat bahwa masyarakat Indonesia selalu terbiasa dengan kepercayaan yang berbeda. Oleh karena itu, mengunjungi Masjid Mataram Kotagede lebih dari sekedar kunjungan. pengunjung juga bisa merasakan nilai-nilai persaudaraan yang sudah mendarah daging, serta melakukan wisata budaya dan religi.

Alas Mentaok

Alas Mentaok sebenarnya adalah sebuah branding. Mentaok adalah nama yang cukup terkenal di kalangan di kalangan para sesepuh yang tinggal di Yogyakarta. Mentaok disebut oleh masyarakat Yogyakarta sebagai nama kawasan hutan yang dikenal sebagai Alas Mentaok. Alas atau hutan ini sangat terkenal dalam sejarah dengan acara Babat Hutan Mentaok. Dalam cerita tersebut dikatakan bahwa Ki Ageng Giring, Ki Ageng Pemanahan dan Ki Juru Mertani menerima hadiah tanah gratis dari Sultan Hadiwijaya, Raja Pajang, berupa hutan. Kawasan hutan berupa hutan mentaok kemudian dibuka menjadi sebuah rumah bernama Mataram. Jenis tanaman ini dikenal oleh masyarakat dengan beberapa nama lokal antara lain: bintaos (masyarakat Sunda, Jawa dan Madura), mentaos (Jawa), benteli lalaki (Sunda), bentawas, tawas (Bali) dan dediteh (Timor). Secara ilmiah jenis tanaman ini mempunyai nama Wrightia javanica.

Alas Mentaok sebenarnya adalah sebuah branding. Mentaok adalah nama yang cukup terkenal di kalangan di kalangan para sesepuh yang tinggal di Yogyakarta. Mentaok disebut oleh masyarakat Yogyakarta sebagai nama kawasan hutan yang dikenal sebagai Alas Mentaok. Alas atau hutan ini sangat terkenal dalam sejarah dengan acara Babat Hutan Mentaok. Dalam cerita tersebut dikatakan bahwa Ki Ageng Giring, Ki Ageng Pemanahan dan Ki Juru Mertani menerima hadiah tanah gratis dari Sultan Hadiwijaya, Raja Pajang, berupa hutan. Kawasan hutan berupa hutan mentaok kemudian dibuka menjadi sebuah rumah bernama Mataram. Jenis tanaman ini dikenal oleh masyarakat dengan beberapa nama lokal antara lain: bintaos (masyarakat Sunda, Jawa dan Madura), mentaos (Jawa), benteli lalaki (Sunda), bentawas, tawas (Bali) dan dediteh (Timor). Secara ilmiah jenis tanaman ini mempunyai nama Wrightia javanica.

Saat ini pohon mentaok banyak digunakan oleh para penjual bonsai sebagai pohon induk untuk menyambung atau memotong tanaman, misalnya pohon induk mentaok menyambung batang anting ratu atau melati, sehingga menghasilkan bunga yang indah sebagai tanaman hias. Batang mentaok mudah menyambung dengan batang tanaman lain. Pada tumbuhan ini, daun mentaok yang asli dipotong, sehingga tidak lagi muncul sebagai pohon mentaok. Hal ini membuat pohon mentaok semakin kurang dikenal di masyarakat.

Untuk melestarikan Pohon Mentaok, Komunitas Bokong Semar yang berasal dari karang taruna Desa Singosaren membuat sebuah inovasi untuk menanam kembali tanaman ini. Pohon Mentaok ditanam di lokasi yang berada di dekat Benteng Cepuri.Hal ini menjadi salah satu langkah dari masyarakat dan pemuda lokal untuk terus melestarikan budaya sekaligus biodiversitas yang mereka miliki.